《班主任微创意59招让班级管理脑洞大开》第二次共读引导

-

作者帖子

-

2025 年 2 月 27 日 上午9:16 #25973

2025 年 3 月 2 日 上午8:37 #25974

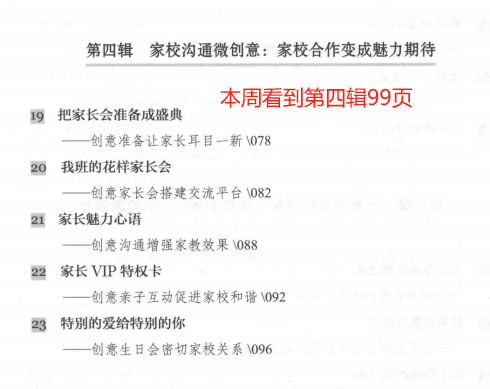

2025 年 3 月 2 日 上午8:37 #25974第三辑:常规习惯微创意,化重复为创新的契机。针对作业敷衍、纪律松散等问题,第三辑提出“作业易主”策略:随机分发他人作业本,利用学生竞争心理促使其认真书写;又如通过“班级修身契约”让学生自主制定奖惩规则,实现同伴监督下的自我管理。这类方法将枯燥的常规转化为游戏化挑战,让学生在“PK”中养成良好习惯。第四辑:家校沟通微创意,构建共育新场景。第四辑以“发请柬邀家长”“成果展板展示”“成长视频剪辑”等方式,将单向沟通变为双向互动。例如,通过可视化成果让家长直观感受学生进步,借助短视频引发情感共鸣,有效缓解家校矛盾,形成教育合力。这类创意体现了“以学生为中心”的沟通思维,让家校协作更富温度与深度。

2025 年 3 月 2 日 上午8:42 #25975以”微创意”撬动教育新维度

——读《班主任微创意》的思维革命

翻开吴小霞老师的《班主任微创意》,仿佛在传统教育的高墙外发现了一条曲径通幽的创意小径。在第三辑”常规习惯微创意”与第四辑”家校沟通微创意”的阅读中,我触摸到教育者最本真的智慧:用微观视角重构教育现场,以创意杠杆撬动育人实效。这本书不是简单的经验汇编,而是一部关于教育创新的启示录,它用无数个精巧的”微”字,解构了我们对班级管理的固有认知。

一、常规习惯:用创意重构教育日常

在第三辑中,”时间银行”的积分体系颠覆了传统的奖惩制度。当学生将早读效率转化为”时间货币”,当卫生值日变成”环保公司”的创业项目,常规管理不再是冰冷的规则执行,而是演化为生动的成长体验。这种将生活场景融入教育设计的思维,让每个日常细节都成为滋养品格的土壤。吴老师用”习惯存折”取代纪律检查表,用”班级奥斯卡”替代三好评选,这种将商业、影视元素转化为教育语言的智慧,恰是教育者跨界思维的生动体现。

二、家校共育:在对话中创造教育共同体

第四辑的家校沟通策略,展现着教育者突破传统沟通边界的勇气。”家长技能博览会”打破了家长会的单向输出模式,让家长从聆听者变为参与者;”家书漂流瓶”用书信的温度消融微信群的隔阂,在快节奏时代重构深度对话的可能。最具革命性的是”教育合伙人”理念的提出,将家校关系从责任划分转向价值共创,这种从”沟通”到”共建”的思维跃迁,正在重塑现代教育的生态格局。

三、微创意背后的教育哲学

这些看似细碎的创意背后,涌动着深刻的教育哲学。当吴老师用”班级热搜榜”捕捉教育契机,用”家长故事会”唤醒教育共鸣,实际上是在践行杜威”教育即生活”的理念。每个微创意都是对标准化教育的温柔反抗,是对教育工业化的诗意突围。这种”微”不是妥协,而是以四两拨千斤的巧劲,在体制框架内开拓出自由呼吸的教育空间。

在人工智能重构教育形态的今天,吴小霞老师的微创意给予我们更深刻的启示:技术永远无法替代教育者的创造性思维。当我们在Deepseek时代谈论教育创新,真正的突破口不在于工具的迭代,而在于教育者能否保持这种将生活转化为教育资源的能力。这本书像一捧星火,提醒我们在教育现场永远需要保持孩童般的好奇与匠人般的巧思,用无数个灵动的”微时刻”,编织出真正有生命力的教育图景。

2025 年 3 月 2 日 上午8:53 #25976第三辑读书心得(家校沟通/早恋处理专题)

家校互动的创意设计

通过”职业大体验”活动,邀请家长参与班级职业分享,将家校沟通从单向反馈变为双向赋能。例如让医生家长开展急救知识讲座,警察家长普及安全知识,既增强家长参与感,又拓展学生视野,形成教育合力。青春期教育的柔性引导

针对早恋问题,书中提出用”男神女神评选”替代说教。通过引导学生讨论”理想型”应具备的品质(如责任感、上进心),将情感萌动转化为自我提升的动力,既保护学生自尊,又传递正向价值观。问题处理的心理学渗透

书中强调用心理测试、情景剧等工具介入敏感话题。例如通过”友谊天平”测试让学生反思交往边界,用角色扮演模拟交往场景,在趣味中完成教育目标。第四辑读书心得(干部培养/心态调整专题)

班干部培养的创新模式

突破传统选举,采用”人才招聘会”形式:设置岗位说明书(如纪律委员需”抗压能力3颗星”)、模拟面试、试用期考核等环节,既激发学生责任感,又培养职场素养。学习动力的持续激活

借鉴”作业交换批改”策略,让学生互相批注作业并撰写评语,通过角色转换提升学习反思能力。结合”早读擂台赛”,用小组积分制将枯燥晨读转化为竞技活动,增强参与感。压力管理的趣味化设计

书中提到用”草裙舞减压会””猫步挑战”等活动缓解考前焦虑。例如考前组织学生写压力纸条并集体销毁,配合肢体放松游戏,在笑声中释放情绪。实践启示

动态生成过程:强调创意不是一次性活动,而是持续引导(如班干部试用期跟踪),在过程中深化教育目标。

教师自我突破:需保持”持续创新”意识,从琐碎事务中提炼创意点(如将迟到记录转化为”时间管理打卡”),用微改变激活班级生态。2025 年 3 月 2 日 上午9:05 #25977班级管理不仅是技术,更是一门艺术。吴小霞老师以“微创意”为核心,将教育智慧融入日常管理,既打破传统模式,又直击学生成长痛点,创意源于突破,教育贵在革新。 书中强调,班级管理需从“静态规则”转向“动态生成”。例如,通过“职业体验活动”让学生亲历不同岗位,在实践与反思中明确目标,激发内驱力,这种设计不仅提升学生的社会认知,更将价值观教育融入真实体验,让规则意识自然生长。

2025 年 3 月 2 日 上午10:03 #25978班级规则制定与执行方面

1. 创意:契约式班级规则

班主任与学生共同制定班级规则,以契约的形式呈现,明确违反规则的后果和遵守规则的奖励措施。例如,对于课堂上遵守纪律的小组成员,可以给予小组积分,积分可兑换学习用品。

契约式规则让学生从被动接受规则转变为主动参与规则的制定者,提高了他们对规则的重视程度。同时,奖励和惩罚措施的明确性也有助于规则的公平执行。

2.规则执行中的“无批评日”

每周设定一天为“无批评日”,在这天即使学生犯了小错误,也采用积极引导的方式,鼓励学生自我改正。

传统的班级管理往往注重批评,而“无批评日”则是一种积极的转变。它给予学生更多的尊重和信任,有助于培养学生的内在自控力和自我纠错能力。

2025 年 3 月 2 日 上午10:22 #25979家校合作:

苏霍姆林斯基说:“最完备的教育是学校与家庭的结合。”家校合作的根本目的是心往一处想,劲往一处使。如果没有良好的沟通和合作形式,反而会让家校合作产生“教育干涉”“责任转嫁”等负面效应。一学期一次大型家长会,把本学期学校开展的活动、孩子们的成绩、获奖的同学,及孩子们的书画、科技作品以展板的形式展示。让家长们明白孩子在学校除了学习,更多的是在奋斗中体验生活、享受生活。

家长会本是老师、家长、学生都不太喜欢的活动,但是如何设计如何进行,既动员了学生又吸引了家长,而且实际解决了家校共育问题。

2025 年 3 月 2 日 上午10:50 #25980家校沟通

创意家长会 :吴老师提倡将家长会打造成一场盛典,通过精心策划和准备,让家长耳目一新。这种创意不仅能够增强家长对学校的信任和支持,还能够促进家校之间的有效沟通。

家校联系册 :通过建立家校联系册,定期记录学生的在校表现和家校沟通情况。这种方式既能够让家长及时了解孩子的成长情况,也能够为班主任提供有价值的反馈和建议。

我也深刻认识到了家校沟通在班级管理中的关键作用。只有加强家校之间的有效沟通,才能够更好地了解学生的成长情况和需求,为学生提供更加有针对性的教育和支持。2025 年 3 月 4 日 下午9:38 #25981看完了第三辑和第四辑,其中《四渡赤水出奇兵——创意处理化解长期迟到问题》里面有一个让学生把经常迟到学生的板凳搬到门口的情节。这觉得这种做法对学生还是一定敲打作用的。现在班里迟到问题并不太严重,但有两个“特困生”让我非常苦恼。我觉得,我可以从这篇文章中获得一些有效的做法。以前听说,学校的老师把瞌睡学生的凳子拿走,我觉得这种做法还是不错的。

当然,我们关注学生瞌睡问题,不仅要关注这种现象和行为,还要注意产生瞌睡的原因:身体不适,情绪低落,不思进取,玩手机等等。这个时候我忽然想到李晓亮书记转述过宁玲玲老师的话:“孩子上课困成那样,肯定是在宿舍玩手机了。”今天一个经常瞌睡的学生的家长告诉我,孩子中午不休息看手机。我只知道这个孩子学习动力不足,而且因家中事情情绪比较低落。真的没有到他会玩手机。这个时候我也想起另外一个女生,也是经常瞌睡的学生。我记得她的家长告诉我她学习到很晚才睡觉,结果白天学习没有精神,经常睡觉。看样子,我还要和她谈谈,也和家长沟通一下,以便更快地解决上课瞌睡的问题。2026 年 1 月 26 日 下午2:34 #27221sd*wF3DF5Hyr2LebUBLR@R

-

作者帖子

- 哎呀,回复话题必需登录。